はじめに:「お金の不安」を感じている人へ

昔の社会科の教科書には、こんな未来予測が載っていた。

「今は5人で1人の高齢者を支えているが、2人で1人を支える時代が来る」

当時はそれを「社会全体で解決すべき人口問題」として捉えていた。

そして2025年、その予測は現実となった。

2050年には、「1.4人で1人」と言われている。

社会全体の課題であったはずの「労働力不足」。

それが「老後資金2000万円問題」の真実。

社会全体の課題は、個人の責任にすり替えられたのだ。

「お金の不安」は幻想。

少子高齢化で働く人が減れば、モノやサービスを生む力も弱まる。

お金があっても、食事や介護を提供する人がいなければ老後を安心して暮らせるはずがない。

私たちが直面しているのは、お金だけでは解決できない現実だ。

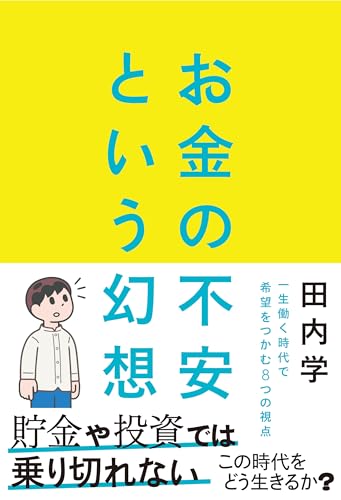

書籍の基本情報

| タイトル | : | お金の不安という幻想 一生働く時代で希望をつかむ8つの視点 |

| 発行日 | : | 2025年10月25日 |

| 著者 | : | 田内 学 |

| 発行所 | : | 朝日新聞出版 |

| 詳細 | : | お金の不安という幻想 一生働く時代で希望をつかむ8つの視点 |

YouTube動画:ずんだもんと学ぶ!お金の知識で人生が変わる

本書を参考に作成した、ずんだもんの動画をYouTubeにアップしました。

主要なポイント・学び

RPGの登場人物は、自分の世界で何が起きているかを知っている。

だから敵に立ち向かうことができる。

登場人物は、①情報を整理し、②旅の支度をし、③困難を直視し、④仲間と協力する。

ドラゴンクエストⅢなら次のとおりだ。

- 情報を整理(使命と世界の構造を知る)

16歳の誕生日に王から使命を受け、魔王バラモス討伐の旅へ。

- 旅の支度(仲間・装備・アイテム)

ルイーダの酒場で仲間を集め、職業を選ぶ。

- 困難を直視(魔王との対峙)

旅には様々な困難が待ち受けるが、闇の力に立ち向かう。

- 仲間と協力(絆と伝説の始まり)

世界を救うという共通の目的のために仲間と戦闘・探索・成長を分かち合う。

現実も一緒だ。

「2000万円で買える魔法の杖が、とにかく必要だ!」では物語は進まない。

私たちは、「社会で何が起きているのか」を知らなければならない。

この4つの行動は、生存戦略。

私たちの世界で起きていることを明らかにし、その戦略を見つけよう。

整理する

広告、SNS、ニュース――情報には誰かの意図がある。

目の前の情報は、誰の利益のためのものか?

その不安は誰かのビジネス

40代から始めるスキンケア

裏を返せば「40代で始めていないと手遅れになる」と告げている。

時間のリミットは、人に不安と焦りを与え、冷静さを奪う。

「今すぐやらなければ出遅れる」

私たちは、焦りを呼ぶ言葉を日々浴びている。

どうすればこの焦りの渦に巻き込まれずにいられるのか。

その答えの1つは、「自分だけのモノサシ」を持つことだ。

昔は、良いモノを作れば売れる時代だった。

モノを得ることが豊かさだった。

しかし、モノが満たされると人々の関心はカネへと移った。

消費者は少しでも安く買って、お金を貯めようとする。

だから、どれだけ良いモノを作っても、高くては売れない。

企業は、良いモノを作ることよりも「欲しがらせる」ことに力を入れるようになる。

必要かどうかではなく、不安を煽ることで買わせようと仕向ける。

購買の動機は、憧れから不安へとすり替えられた。

「価格」より「価値」を優先する生き方

私たちが日々意識する価値は、次の2つだ。

- 満足感

経済学では「使用価値」とも呼ばれる

- 価格

市場で客観的に決まる「交換価値」

当然ながら、消費者として本来重視すべきは使用価値。

評価すべきなのは満足感のはずだ。

それなのに、私たちは「価格が高いほど価値がある」と錯覚する。

私たちは、そんな「価格の呪い」に縛られている。

不安な情報に接すると、自分の感覚よりも他人の評価を優先してしまう。

その不安は、あなたのものか?

投資や消費を促すために、不安を煽る情報は少なくない。

2019年、「老後資金が2000万円不足する」という金融庁のレポートが話題になった。

さらに2024年、新NISA制度がスタートする。

政府の後押しで、「投資は、やらなきゃ損」という空気が広がった。

不安を感じる私たちに金融機関が忍び寄る。

膨れ上がった「お金の不安」は、作られた側面がある。

私たちに必要なのは、自分だけの「価値のモノサシ」。

不安を煽る情報に出くわしたら、まずはこう問いかけてみよう。

「これは、誰が、何のために伝えているのか?」

「お金の不安」は、ウイルスのように伝染する。

「お金の不安」の連鎖を断ち切るためには、情報から自分を守ることが必要だ。

これは、投資そのものを否定するわけではない。

ところで、「投資でお金を増やす」とはどういうことだろう?

投資とギャンブルの境界線

金は天下の回りもの。

お金は常に誰かの手元から、別の誰かの手元へと移動している。

投資で得られる利益の出どころは、主に次の2つだ。

- 誰かの役に立ったことに対する報酬

- 他の投資家をあてにしたお金

「誰かの役に立った報酬」の多い投資は、社会の維持や発展に貢献する。

これが投資の本来のあるべき姿だ。

「他の投資家をあてにしたお金」の多い投資は、投資家同士でのお金の奪い合いに近い。

こうした投資は、ギャンブル的な要素が強い。

株式投資の場合

企業はモノを作り、顧客に提供することで利益を得ている。

その一部が配当として投資家に還元される。

これは、誰かの役に立ったことに対する報酬であり、健全な投資。

企業が新たな価値を生まなくても、噂や思惑で株価が上がることがある。

そのタイミングで株を売れば、利益が出る。

これは、他の投資家をあてにしたお金であり、ギャンブル性が高い。

不動産投資の場合

家賃収入を目的にするなら、入居者の生活に貢献する健全な投資といえる。

将来の値上がりを期待し、誰かに高く買ってもらうことに賭ける投資は、ギャンブル性が高い。

仮想通貨やFXの場合

仮想通貨やFXで得る利益の多くは「他の投資家が高く買ってくれること」に依存する。

価値を直接生み出すわけではなく、ギャンブル的要素が極めて強い。

健全な投資とギャンブルの見分け方

派手な成功談には、他人の財布をあてにした投資の要素が含まれている場合が多い。

そして、他人の財布を狙うということは、あなたの財布も誰かに狙われている。

投資の健全性を見極めるシンプルな質問がある。

「その利益は、誰の役に立った報酬なのか?」

生活者としての自分が、この問いにうまく答えられない投資であれば警戒した方がいい。

支度する

中国の思想家・老師の有名な言葉がある。

「魚を与えるのではなく、釣り方を教えよ」

与えられた魚は食べればなくなる。

しかし、釣り方を覚えればいつでも魚が手に入る。

大切なのは、自分の内側に消えない資産を築くことだ。

「投資を頑張った方がいい」という誤解

トマ・ピケティは、『21世紀の資本』で格差拡大の仕組みを解明した著名な経済学者だ。

ピケティは、18世紀までさかのぼりデータを分析した結果、「r > g」の不等式を提示した。

r > g

- r (return on capital) = 資本収益率

株式、不動産、債券などの資産から得られるリターン。

- g(economic growth rate) = 経済成長率

GDP(国内総生産)や所得の成長率。

歴史的に見ると、投資の平均リターン(r)は、約4~5%。

労働収入を左右する経済成長率(g)は、1~2%にとどまる。

つまり、運用によって得られる富の方が労働によって得られる富よりも成長が早い。

たとえば、年収300万円の人が1年で給与が2%上がっても306万円。

資産1億円の富裕層は、何もしなくても年間400~500万円の投資収入を得る。

これでは、いくら働いても富裕層との差は縮まらない。

投資を勧める人は、その根拠としてこの式を頻繁に持ち出す。

しかし、ここには話のすり替えがある。

富裕層が稼げたのは、1億円の資産を最初から持っていたからだ。

ピケティが伝えたのは、「最初から資産がある人がさらに豊かになる」社会構造である。

有利なのは、資産がある人であって、投資という手段そのものではない。

努力が報われやすいのは、投資よりも労働だ。

深刻な人手不足が、働き手の価値を急速に高め始めている。

働いて「お金を稼ぐ力」を着実に育てるほうが、人生を現実的に好転させることができる。

「稼ぐ力」の磨き方

文豪・森鷗外は、「しごと」を「仕事」ではなく「為事」と書いた。

「働く」とは、誰かに「仕える事」ではない。

「働く」とは本来、自ら主体的に「為す事」として、価値を生み出すことだ。

しかし、時間に対してお金を得る仕組みで働いていると、時間を切り売りしている感覚になる。

自分の工夫やアイデアが報酬に反映されないため、価値を生み出しているという実感が薄れる。

教育や介護など、社会的に重要で人の役に立つ仕事でも、報酬が低いことが多い。

一方で、社会的な意義が不明瞭でも高収入な仕事も存在する。

この「分断」は、多くの人にとって「やりがい」と「生活の安定」の間にジレンマを生んできた。

たとえ「人の役に立ちたい」という思いがあっても、それが収入に結びつかない。

これが長らく日本をおおってきた「頑張っても報われない」という閉塞感の理由である。

これでは「お金の不安」は消えない。

だが、人手不足によって、本当に必要とされる仕事の価値が見直され始めている。

社会の構造が変わりつつあり、「役に立つこと=稼げること」という関係が強まっている。

1つの会社にしがみつかなくても、社会に価値を提供できれば対価を得ることができる。

「人の役に立つ」ためには、周囲のニーズを敏感に感じ取る「観察力」が必要だ。

しかし、優れた観察力を持っていても、1人でできることには限界がある。

だからこそ、強力し合える「仲間」の存在が欠かせない。

「不安」と「ゴール」の共有戦略

経済学の父アダム・スミスは、次のように説いた。

「貨幣経済を動かす原動力は、利己心だ」

そういった行動が、結果的に誰かの役に立つ。

これがいわゆる「見えざる手」である。

お金を払えばモノやサービスが手に入る。

お金のおかげで、知らない人同士でも協力できる。

経済の発展につれ、身近な人に頼らず、お金で他人に頼れるようになった。

しかし逆に言えば、お金がないと誰にも頼れない。

一方で、身近な人のためなら、お金を貰わなくても助けようと思うことがある。

その原動力は、愛と呼ぶことができる。

協力するために必要なのは、愛か、お金か。

現代社会では、この2つに頼りがちだ。

しかし、かつての日本には、もう1つあった。

それが、仲間だ。

アダム・スミスは、『道徳的感情論』の中で次のようにも説いている。

「社会の礎になっているのは人々の共感であり、人間には『仲間を喜ばせたい』という願望が備わっている」

個々の「お金を稼ぐ」という目的だけでは団結するのは難しい。

なぜなら、稼いだお金の分配を巡って対立が生まれてしまうからだ。

しかし、「社会のために働く」という目的なら仲間は集まる。

「共通のゴール」を見つけて、仲間を巻き込むのだ。

「共通のゴール」を見つけることが難しいなら、自分が抱える不安を共有してみよう。

そこから共感が生まれ、自然と目標が見つかるかもしれない。

仲間がいないと、ゴールに向かうためには次の2つから選択することになる。

- お金に頼る

- 自分一人で必要な知識やスキルをすべて身につける

どちらを選んでも、孤独で厳しい道を進むことになる。

「社会のために働く」という言葉は、ただのきれいごとではない。

それは、孤独を防ぎ、仲間とつながるための戦略なのだ。

直視する

現実を直視し、「お金の不安」の奥にある構造的な問題に迫る。

円安と日本が失った「力」

マッチングアプリでは、年齢や居住地と並び、「年収」は欠かせない項目だ。

人がお金で値踏みされ、私たちは「年収の呪い」に縛られている。

しかし、アダム・スミスは、次のように指摘する。

「貨幣は交換の道具であって、富や価値を生むのは労働だ」

それは、お金が価値を持つためには「働いてくれる誰か」が必要だという事実だ。

国内の働き手が足りなければ、輸入に頼らざるを得ない。

そのたびに、お金は海外へ流れ、給料は上がりにくくなる。

お金の流出に拍車をかけているのが、円安だ。

2021年初頭の為替レートは、「1ドル = 100円」だった。

それが2025年には、「1ドル = 150円」近くまでドル高・円安が進行している。

ミカンを買う人が増えれば、ミカンの値段が上がる。

同様に、ドルを買う人が増えれば、ドルの価格も上がる。

たとえば、スーパーマーケットで小麦を買うために千円を支払う。

しかし、小麦を生産するアメリカの農家には、その千円札は届かない。

間の企業がその千円札でドルを買い、ドルで支払っている。

ドルでの価格が上がれば、日本企業はより多くのドルを用意する必要がある。

為替市場で「円を売ってドルを買う」動きが活発になる。

長い間、「円安は日本経済に良い」と言われてきた。

その理由を簡単に説明しよう。

国内企業の製品の価格が15000円だったとして「1ドル = 100円」なら海外価格は150ドル。

それが円安で「1ドル = 150円」なら100ドルになる。

海外の人には割安に映り、売れ行きが伸びる。

日本企業は潤い、給料も上がった。

たしかに、円安は追い風だった。

しかし、今の日本には世界に誇れる商品が少ない。

円安でも日本製品は売れない。

外国に売れるものが減り、外国から買う物ばかり増えた。

当然、円安は進み、物価も上がる。

物価上昇に給料が追いつかない理由として、円安や原材料の高騰が挙げられる。

しかし、その根本にあるのは「人手不足」という現実だ。

ヒトよりカネを優先する構造

経済活動には、ヒト・モノ・カネの三要素が必要だ。

それなのに、ヒトとモノは忘れられ、カネばかりに注目が集まる。

その理由は、ヒト、モノ、カネのうち、カネが制約である時代だったからだ。

制約は、常に私たちの行動を縛る。

たとえば、「お金がない」という制約があれば、安いランチを選ぼうとする。

健康診断の結果が悪ければ「健康」が制約となり、好きなものを自由に食べられない。

かつては、カネだけが制約であり、ヒトとモノは十分にあった。

しかし、人手不足が深刻化する日本では、ヒトこそが制約になりつつある。

ヒトが深刻な制約になった例は、世界の歴史を見渡しても珍しい。

しかし、よく知られているものがある。

14世紀にヨーロッパを襲ったペストの大流行だ。

当時のヨーロッパの人口の約3割が失われた。

この激しい働き手不足によって、ヨーロッパの社会構造は根本から揺さぶられた。

弱かった労働者の立場が一気に強まり、賃金や待遇の改善を強く主張できるようになった。

今の日本にもそれに匹敵する大きな変化が迫っている。

最も大切なのは生産力の確保。

少子化対策と一人当たりの生産性の向上が不可欠だ。

しかし、少子化対策はいつまでも後回しにされる。

ヒト・モノ・カネのうち、ヒトを主に扱うのが厚労省。

モノについては、多くの省庁が分担し、それぞれの分野のヒトにも目を向けている。

だが、政策全体に最も強く影響を与えているのは、カネ。

カネを担当しているのが、財務省だ。

状況に応じて優先順位を判断できるべきだが、現実は常にカネが優先される。

「お金さえ回せば経済はよくなる」という常識は、旧世界の幻想だ。

この古い価値観に、私たちは終止符を打たなければならない。

協力する

福沢諭吉は、societyを「人間交際」と訳した。

人々の自主的なつながりこそが社会の本来の姿なのだ。

社会は、私たち一人ひとりの選択の積み重ねで形作られていく。

「仕事を奪う」が投資の出発点

面倒な仕事は、なくなったほうがいい。

人手不足が深刻化する時代に仕事を減らせなければ、忙しさだけが増える。

それでは、生活の豊かさから遠ざかってしまう。

現在は、物価高に賃金の伸びが追いつかない状態が続き、生活の豊かさを感じることは難しい。

しかし、過去を振り返れば、暮らしは確実に豊かになったことがわかる。

1920年から2020年の100年間で、収入に対する食費の負担は当時の0.45倍まで減っている。

特に驚くべきは、シイタケの値段だ。

シイタケの値段は、当時の感覚で5000円もする高級品だった。

しかし、現在ではスーパーで1パック400円で購入することができる。

なぜ、ここまで安くなったのか?

シイタケの栽培技術が劇的に進歩したからだ。

たとえば、シイタケを100人で採取していたとする。

それが技術革新によって8人で作ることができるようになった。

そうなれば、一人当たりの給料が変わらなくても総人件費は0.08倍になる。

よって、価格も0.08倍の400円になる。

「面倒な仕事は、なくなったほうがいい」は正しい。

少ない人数で効率よく生産できるようになったとき、給料に対して物価は下がる。

暮らしに余裕が生まれる。

会社に賃上げを求めるだけでは、限界がある。

トラクターや炊飯器といったイノベーションの価値は、それを作る仕事が増えたことではない。

私たちの重労働を減らし、自由な時間を作ってくれたことにこそある。

効率化や新しい価値を生む「挑戦」にお金が流れることが、本当の意味での投資だ。

挑戦する人がいなければ、投資はただのマネーゲームになる。

銀行が隠す「お金が眠る」カラクリ

銀行の仕事は、預かったお金を企業や個人に融資することだ。

だが、今は誰もあまりお金を借りない。

銀行側の審査も厳しくなっている。

結果として、大量のお金が口座に滞留している。

銀行や証券会社は、セールストークでよく次のようなことを言う。

それは、取引を増やしたいだけの詭弁だ。

私たちが株を買うときの代金は企業ではなく、その株を売ってくれた投資家に支払われる。

経済が活性するのは、取引が増える金融業界だけだ。

岸田政権下で「資産所得倍増プラン」が打ち出された。

「貯蓄から投資へ」と呼び掛けていた。

政府が個人の株式投資を勧める背景には、銀行や証券会社とは別の事情がある。

収益を上げた企業は、従業員の給料ではなく株主への配当に回すようになった。

その結果、伸び悩む給与所得を補うために政府は投資を促している。

しかし、これは一時しのぎの対症療法にすぎない。

「投資される側」になる勇気

金融教育が盛んになっているが、起業や挑戦を後押ししているとは言い難い。

投資商品の知識ばかりを教えているだけでは、挑戦する人は育たない。

「お金を融通し挑戦を支える」という金融の本質を教えていないからだ。

1969年に発表の『ドラえもん』第1話では、のび太は社長になっている。

未来ののび太は、就職先が見つからず(ドラえもんの力なしで)自分で会社を立ち上げた。

起業は、特別な人のものだと思われがちだが、やる気があれば誰でも起業はできるのだ。

今の日本は、新しいことを始める人にとって恵まれた環境だ。

多くの人が「投資したい」と考えているからだ。

投資される側になる勇気さえあれば、チャンスはどこにでもある。

お金自体には、何の力もない。

それが活きるのは、誰かが「何かを始めたい」と手を挙げたときだ。

「守る」ことで失った30年

日本では、新しい挑戦を始めようとすると、必ず既存の業界を守る規制が立ちはだかる。

もし、ドラえもんの道具のタケコプターがあったら、子どもたちは大喜びするだろう。

しかし、航空会社はこんな提言をするかもしれない。

彼らの本音は明らかだ。

自分たちの仕事を守りたいのだ。

これは、もちろん架空の話だが、日本では似たようなことが現実に起きている。

国内企業を守るための規制が、競争力を奪い、市場を海外に明け渡すことを繰り返してきた。

新しい挑戦は、いつも「守る側」の抵抗に直面する。

その背景には、不安がある。

不安は、私たちを守りへと駆り立てる。

奪い合いの空気は、本来あるはずの可能性をしぼませる。

誰かと共にある希望

今、私たちが直面している問題の本質は「人手不足」という社会全体の課題だ。

「お金の不安」は、人を自分のお金や仕事を守る思考にさせる。

その認識を改めない限り、協力することは難しい。

しかし、「未来を変えたい」という目標なら、仲間は集まる。

人口構造はすぐには変えることは出来ないが、大切なのは小さな協力の積み重ねだ。

仕事を効率化して、誰もが豊かに暮らせる社会にしよう。

そうすれば、人手不足の時代を乗り越えられる。

そのためには、「一人で頑張る」のではなく「みんなで進む」必要がある。

本当に考えるべきことは「どうすれば自分を守れるか」ではない。

「どんな未来を一緒に目指したいか」だ。

まとめ

不安は幻想であり、現実は人手不足である。

「お金の不安」は、社会全体の課題(労働力不足)が個人の問題にすり替えられ、不安を煽る情報によって増幅された幻想である。

直視すべき現実は、お金だけでは解決できない人手不足(ヒトが制約となる構造)だ。

真の資産は「稼ぐ力」である。

資産運用が有利な「r > g」という社会構造を理解した上で、一般人が人生を好転させるためには、「お金を稼ぐ力」(労働力)を着実に育てることが最も現実的な方法だ。

生存戦略は「協力と挑戦」である。

共通のゴール(社会のために働く)を見つけて仲間と団結することが生存戦略。

真の豊かさは、イノベーションを通じて面倒な仕事を減らすことで得られる。

本来の投資とは「挑戦」に資金を流すこと。

自ら「投資される側」になる勇気があれば、チャンスはどこにでもある。

感想

お金の不安は、お金を貯めても解決できない問題から生まれている。

よくわかった。

この国が、もうどうにもならないところにきていることも。

みんなで協力すれば、まだ間に合うかもしれない。

しかし、みんなが協力できる日は来ない。

日本社会には「誰かの犠牲によって利益を得る層」が存在する。

そして、利益を得ている層は、その既得権益を手放すことは絶対にない。

仕事を効率化すれば、少ない人数で同じ成果を上げることができる。

客観的に見れば、絶対その方がいい。

でも、仕事からあぶれてしまった人はどうなるだろう?

一部の層が利益を得るために、ここでも他の層が犠牲になる。

もし、犠牲になるのが自分だったらどうする?

若いときは、まだどうにかなる。

しかし、年齢を重ねれば重ねるほど、求人数は少なくなる。

企業は人手不足と言いながらも求めているのは、即戦力。

もしくは、低賃金で働く奴隷。

本書には、セーフティネットなどの支える仕組みが必要だと書かれている。

しかし、日本の政治は、業界団体・官僚・企業などの既得権益を優先する。

氷河期世代は犠牲にされ、搾取され続けた。

救いの手はなかった。

それでも生きてきた。

LiveではなくSurvivalだ。

しかし、ここにきて「少子化がやばい」と言う。

社会が「若者が少ないから上の世代は退け」という雰囲気を醸し出す。

なぜ今なのか?

氷河期世代はずっと後回しにされてきたのに。

この国が、もうどうにもならないところにきている。

だからこそ、「お金の不安」ということにしたい。

個人ができることは、それしかない。

お金を貯めることが、問題解決にはならないと言われても。

不安を落ち着かせるためには、お金を貯めるしかないのだ。