イントロダクション

| タイトル | : | 読む・聞く、まとめる、言葉にする |

| 発行日 | : | 2024年7月3日 初版 |

| 発行所 | : | フォレスト出版 |

| 著者 | : | 松尾美里 |

| 著者情報は、上記リンクからご確認ください。 |

出版社の紹介によると本書では「書籍要約のプロであるflier編集者のまとめて言語化するスキル」を学ぶことができるそうです。

私も書籍の要約を行っていますが、自己流で本能の赴くままに私の解釈で書いていますので、プロの技術というものに興味を持ちました。

プロの技術、学ばせていただきます。

そう思い、本書を手にすることにしました。

オススメしたい人

- 情報の本質を見つける力を向上させたい人

- 論理的に話を組み立てる力を向上させたい人

- わかりやすく話を伝える力を向上させたい人

- インプットした内容を整理して自分の中に強く残したい人

学べること

仕事でもプライベートでも、インプットした内容を言語化する機会は多いです。

たとえば、会議の議事録を書かなければならないとき、本や映画の感想を人に伝えたいときです。

そこで必要となるのが、「言語化力」です。

本書では、この「言語化力」を次のように定義しています。

相手に伝えたいことを考え抜き、的確に相手に伝わるような言葉を生み出す力

みなさん、言語化、うまくできていますか?

「自信がない」という人も「自信はあるけど、もっと上手になりたい」という人もいると思います。

本書は、どちらの人にも必ず役立ちます。

本書の著者は、「本の要約サービスflier」の編集者・ライターであり、つまり、プロの要約家です。

本書では、良い言語化をするためのプロの技術を学ぶことができます。

ここでは、本書の内容について私の解釈で簡単にまとめています。

言語化のプロセス

言語化は、「どう書くか」「どうまとめるか」と考えるだけではうまくいきません。

言語化のためには、「読む・聞く(インプット)」「まとめる(整理する)」「言葉にする(アウトプット)」のプロセスがあります。

そして、各プロセスを単独で考えるのではなく、一連の流れとして意識することが重要です。

言語化の質を高めるためには、次のプロセスの前後を意識してワンセットで考えることが重要!

- 読む・聞く(インプット)

- まとめる(整理する)

- 言葉にする(アウトプット)

たとえば、本を読むときを想像してください。

次の2つの本の読み方では、どちらがより優れたインプットになると思いますか?

- ただ漠然と本に書かれた文字を追いかけて文章を読む

- 「この内容は○○さんも興味があると思うから後で教えてあげよう」と思って読む

両者を想像して比べてみると「B」の読み方の方が優れたインプットになることがわかると思います。

○○さんにわかりやすく伝えたいと思いながら読むことで内容を理解しようと一生懸命になります。

このように「後で○○さんに内容を伝えて面白さを共有したいから」などのアウトプットする目的を念頭に読むことでインプットの質は高まります。

そして、インプットの質を高めることは、良い言語化につながります。

以降では、「読む・聞く(インプット)」「まとめる(整理する)」「言葉にする(アウトプット)」の各プロセスについて説明します。

これらが一連の流れで行われることを忘れずに前後のプロセスとの関係性を意識して読んでください。

インプットメモ・アウトプットメモ

「読む・聞く(インプット)」「まとめる(整理する)」「言葉にする(アウトプット)」の各プロセスの説明の前に、言語化のために活用できるツールを紹介しておきます。

それは、「メモ」です。

メモ?

メモは、インプットとアウトプットをつなげるために非常に役立ちます。

メモには、2つの種類があります。

- インプットメモ

- アウトプットメモ

インプットメモ

「インプットメモ」とは、インプットを蓄積するメモです。

「気づき」や「学び」を得た際にリアルタイムでメモする習慣が大切です。

アウトプットしたいときに探しやすいよう「情報源」や「キーワード」も書き加えます。

また、「もっと掘り下げたい」と思ったことについても書いておきましょう。

これは関連情報を探索するときのアンテナとなり、さらなるインプットに役立ちます。

インプットメモに書く内容

- インプットから得られた「気づき」や「学び」

- 参照しやすくなる「情報源」や「検索キーワード」

- 掘り下げるための「問い」

習慣化が大事です。

何かをアウトプットしなきゃいけないときに「メモっておいて良かった!」となります。

アウトプットメモ

「アウトプットメモ」とは、アウトプットにつなげるためのメモです。

つまり、「まとめる(整理する)」の前段階で書く。

記事や企画書、誰かに何かを話したいなどのアウトプットしたいときにメモします。

まずは、アウトプットの「目的」を明確にして書きます。

それから、情報源の「重要ポイント」、そこから得られた「解釈」、「アウトプットにつながるアイデア」を書いていきます。

アウトプットメモに書く内容

- アウトプットの「目的」

- 重要「ポイント」

- 頭に浮かんだ「解釈」

- 「アウトプット」につながるアイデア

アウトプットにつながるアイデアは、「こんな風に書くと相手に伝わりやすいので?」と思いついたことなど様々なことを書くイメージでしょうか。

プロセス1:読む・聞く(インプット)

ここから、言語化のためのプロセスの説明をしていきます。

まずは、最初のプロセス「読む・聞く(インプット)」です。

良質なアウトプットのためには、良質なインプットが不可欠です。

逆をいうと「Garbage In, Garbage Out(ゴミを入れたら、ゴミが出てくる)」てことですね。

しかし、そもそも「良質なインプット」とは、どんなものをいうのでしょうか?

それは、「良質なアウトプットとは何か」から逆算して考えることで導き出すことができます。

結論から言うと、「良質なアウトプット」とは独自性や希少性があるものをいいます。

この独自性や希少性のあるアウトプットをするためには「一次情報」を含めることが大切です。

まず、「一次情報とは何なのか」「なぜ一次情報が大切なのか」について説明します。

たとえば、pukoが本書「読む・聞く、まとめる、言葉にする」を読んで独自の感想を述べたとします。

「読む・聞く、まとめる、言葉にする」を読んだんだけど、すごくためになったよ。なぜなら○✕△なんだ。

これが「一次情報」です。

情報源から直接得られた情報で、経験したり、観察したりした結果です。

次に、それを聞いた誰かが次のように話します。

pukoが言ってたんだけど、この本は○✕△でためになるらしいよ。

これが「二次情報」です。

他の人が一次情報を解釈または要約したもので、元の情報源から間接的に得られた情報です。

すると、その話が広まって次のようにウワサされるようになります。

この本は○✕△らしいよ

これが「三次情報」です。

二次情報がさらに広まったり、解釈されたりした結果で、元の情報源からさらに間接的に得られた情報です。

現代社会は、たくさんの情報であふれています。

しかし、そのほとんどが、入手のしやすい二次情報、三次情報です。

一次情報とは、自ら時間や手間をかけて得られた独自性のある情報です。

そして、一次情報は入手が困難であるため希少性が高いです。

このように、良質なアウトプットとは「独自性や希少性のある一次情報」をいいます。

そして、良質なインプットとは「自らのアクションによって得られる経験や考察」であるといえます。

- 良質なアウトプットのためには、良質なインプットが不可欠

- 良質なインプットとは、「一次情報」を生み出す自らの体験や考察

プロセス2:まとめる(整理する)

続いて、2つ目のプロセス「まとめる(整理する)」を説明します。

たとえば、「尾田栄一郎先生の漫画ONE PIECEについてまとめなさい」と言われたらどうしますか?

え…一瞬、頭が真っ白になりました。

面白いところがありすぎて、そんなの、どうしていいかわかりません。

それでは、「アラバスタ編についてのみまとめなさい」と言われたらどうでしょう?

難しいけど、できそうな気がしました。

このように「まとめる(整理する)」ためには、「制限(制約)」を設けることが有効です。

この場合は「アラバスタ編」という「制限(制約)」をかけたということですね。

「制限(制約)」とは、アウトプットの目的、テーマ、字数、時間などに制限をかけることです。

伝えたい内容に、目的、テーマ、字数、時間などで「制限(制約)」を設けてまとめる

アウトプットの目的は?

アウトプットの目的を明確にすることで、まとめ方の軸を作ることができます。

「How(どのように)」「Who(だれ)」「Why(なぜ)」のそれぞれに応じた最適なまとめ方を考えましょう。

「How」が、SNSでの発信なら文字数制限がありますね。

「Who」が、小学生なら、わかりやすく簡単な言葉で伝える必要があります。

「Why」が、相手が「簡単な卵料理を知りたい」と思っているのなら、手軽な卵焼きなどの作り方を選択するべきであり、スコッチエッグの作り方を伝えるのは避けた方がいいでしょう。

「How」「Who」「Why」に応じた最適なまとめ方を考える

また、まとめ方は、文章に限る必要はありません。

「How」「Who」「Why」に応じてイラストを使うなどの最適な方法を選びましょう。

伝えたいことの本質は?

一定量の情報を短くまとめるための方法を紹介します。

その方法とは、伝えたいことのポイントごとに次のように問います。

一言で言うと?

このように問うことで、伝えたいことの本質が見えてきます。

本質が見えると、よりシンプルに「伝えたいことだけ」を「伝わりやすく」まとめることができます。

プロセス3:言葉にする(アウトプット)

伝えたいことをまとめたら、実際のアウトプットする内容を作ります。

ここでは、そのために役立つ「伝わる論理」について説明します。

「伝わる論理」には、3つのステップがあります。

- 「一言で言うと?」と結論を絞る

- 論理関係を明確にしてつなげる

- 「流れ」を確認する

「一言で言うと?」と結論を絞る

わかりやすい伝え方の順番の基本は、「結論」から伝えることです。

まずは、たくさんある伝えたいことから「結論」を導きましょう。

そのため、1つ目のステップでは「一言で言うと?」と考えます。

論理関係を明確にしてつなげる

それから、その「結論」に至るための説明を論理的に加えていく必要があります。

そのための2つ目のステップでは、各情報の論理関係を明確にして「たとえば、なぜなら」などの接続詞でつなぎましょう。

「流れ」を確認する

3つ目のステップでは、まとめた内容が伝えたい相手の納得感や共感を生む流れになっているかを確認しましょう。

「伝わる」には、「論理」だけでなく「納得感」「共感」も大事ですね。

「伝わる言葉」とは?

ここまで、良い言語化のための技術について説明しました。

読み手の関心を意識し、求められる内容を伝えていくことは、大切なことです。

それができたとしても予定調和。

あなたならではの付加価値を生み出せなくては不十分です。

読み手に新しい気づきなどを提供できることが、アウトプットする者の大事な役割です。

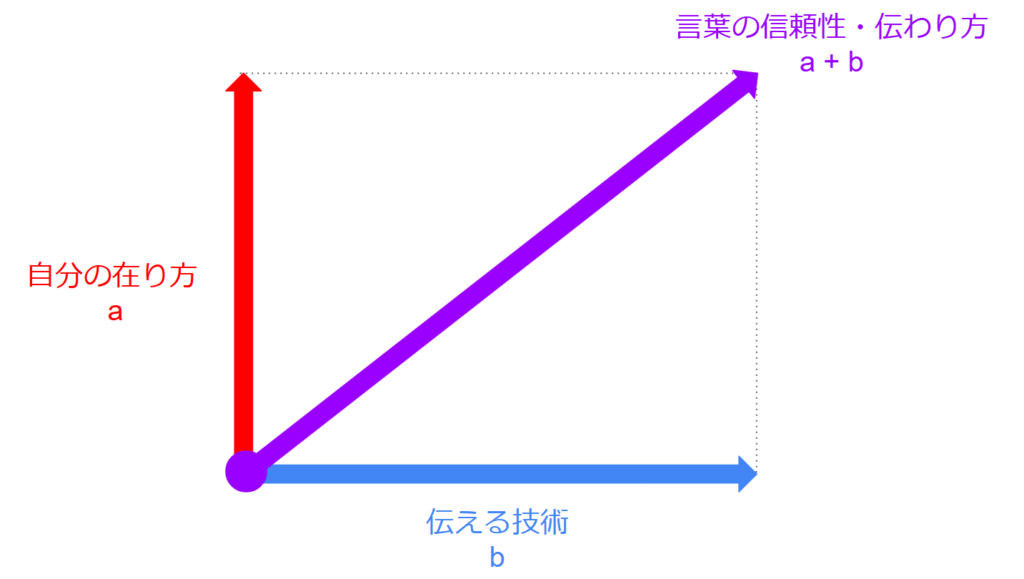

あなたが発する言葉には、あなた自身の「在り方」が加わります。

アウトプットする側の「在り方」で、言葉の信頼性や伝わり方が変わります。

たとえば、次の2つの話し方では、どちらを聞いていたいと思いますか?

- 話し方は上手だけれど、ヘラヘラ笑いながら軽薄さを感じる話し方

- たどたどしいけれど、伝えたい気持ちが伝わってくる誠実な話し方

おそらく、「A」の話し方は、話が上手だとしても、そんなこと関係なく聞きたくないと思うのではないでしょうか。

比べて「B」の話し方は、わかりにくいところがあれば質問を投げかけて、より理解してあげたいと思いながら話を聞くことができるのではないでしょうか。

つまり、「言葉にする」とは、最終的には、あなたの「在り方」が問われることなのです。

自分の「在り方」は、次のような問いに向き合うことで見えてきます。

- 自分はどんな人間なのか

- 自分は何を成し遂げたいのか

- 自分は何に情熱を感じるのか

自分自身の「在り方」について理解を深め、磨いていくことを忘れてはいけません。

最後は「自分の在り方」が問われる

読んだ感想

インプットの方法には、さまざまなものがあり、一番重要なのは自らの体験だと思います。

つまり、一次情報を生み出すことにつながるインプット。

しかし、それは時間がたくさんかかったり、お金もかかったりで難しいことが多いです。

そのため、次に重要視したいのは他人の優れたアウトプット。

その中で、私が特に重要視しているのが読書です。

書籍購入にはお金がかかりますが、比較的安価ですごい内容を知ることができることがあります。

読書ってすごいですね。

本書に書かれている内容は、情報を要約することに役立ちます。

自分なりに要約することで誰かに簡潔に伝えることができるようになります。

しかし、要約の効果はそれだけではありません。

要約する行為には、自分の中に納まりやすい形に改変することで記憶に残りやすくなる効果があると思っています。

本書で学べる要約の技術は、大切なことを記憶に留める技術とも呼べるのではないでしょうか。

インプットとは、読書に限らず誰かの話を聞いて行う場合もあります。

本書の著者は、本の要約だけではなくインタビューのお仕事もされているそうです。

本書には人の話を聞くコツなども書かれていて、対話が上手になる方法も学べます。

しかし、本記事では直接その内容に触れていません。

私が要約する過程でそこを削ったからです。

先日、コスパやタイパに関する内容が書かれた本を読みました。

要約を読めば本を読まなくてもいいと考える人もいるかもしれないと思い、そのことについて少し書きたいと思います。

もし、誰かの本の要約を読んだだけで満足して終わってしまうとしたら、もったいないことです。

ONE PIECEを要約で満足して全容を知らないのは、もったいないですよね?

要約は、あなたが本を読まなくていい理由にはなりません。

なぜなら、あなたと誰かの「面白いと思うこと」や「すごいと思うこと」は違うからです。

要約を読むことで、誰かの「面白いと思うこと」や「すごいと思うこと」を知って満足することを否定するわけではありません。

それはそれですごく良いことだと思いますし、読んだ要約が私の書いたものなら光栄なことです。

でも、私は要約で削られた内容が、あなたの「面白いと思うこと」や「すごいと思うこと」である可能性を気にして欲しいと思います。

たった1文でも、それがあなたに影響を与える革命的な1文であるということもあるかもしれません。

あなたの課題と直接は結びつかない内容でも、その内容に組み込まれた1文が心を軽くしてくれるということもあるかもしれません。

読書の習慣とは、極論的にいえば「運命の1文との出会い」のためのもの。

要約は、そんな1文が書かれた本との出会いの確率を高めてくれるものと思ってもらった方がいいかもしれません。