本書の概要

| タイトル | : | 仕事で疲れた心がすっと軽くなる 「頭の中のひとりごと」言いかえ図鑑 |

| 発行日 | : | 2025年4月1日 (電子書籍制作日) |

| 著者 | : | 片田智也、川見敦子 |

| 発行所 | : | ぱる出版 |

| 詳細 | : | 仕事で疲れた心がすっと軽くなる 「頭の中のひとりごと」言いかえ図鑑 |

あなたは頭の中の自分とずっと対話している。

私たちは、無意識で頭の中でひとりごとをつぶやきながら過ごしている。

その数は、1日4~6万回。

およそ2秒に1回、起きている間ずっと自分と対話している。

もし、それがネガティブなものばかりならどうだろう?

悪い出来事に悪い考えを重ねていては、心が重苦しくなるのは当然。

物事そのものは変えられなくても、その物事についての考えは自分次第。

「心が重くなるひとりごと」を「すっと軽くなるひとりごと」 に言いかえることができる。

本書では、81例の言いかえるパターンを掲載している。

主要なポイント・学び

仕事が終わって、家に帰っても心が重い。

頭の中では、ずっとネガティブな出来事について繰り返し言葉にしている。

そんなとき、ふと手に取ったのが本書『仕事で疲れた心がすっと軽くなる 「頭の中のひとりごと」言いかえ図鑑』。

「頭の中のひとりごと」を変えるだけで、嫌な気持ちは続かず心は軽くなる。

ここでは、本書の内容を参考に「頭の中のひとりごと」を言いかえるポイントについて紹介する。

意識的に客観的な視野を取り入れよう

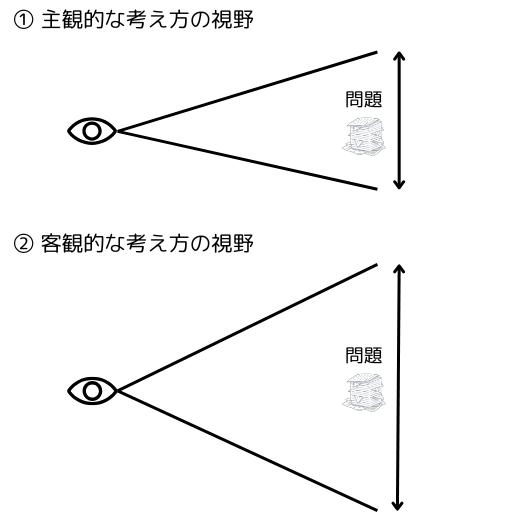

不都合なことが起きたとき、考えの視野が狭くなる。

友人の悩みを聞いて「簡単に解決することができる」と思ったことはないだろうか?

はたから見ればたいしたことがないことを本人にとっては深刻な問題と捉えていることはよくある。

これには理由がある。

自分にとって不都合なことが起きたとき、目の前の問題に集中する。

脳がストレスを感じると「戦うか逃げるか(Fight or Flight)」の反応を引き起こす。

問題に集中するあまり他の選択肢や広い視点を見落としやすくなる。

つまり、一時的に「考えの視野」が狭くなる。

主観的な考えの視野では、客観的な考えの視野に比べて問題が大きく見えてしまう。

例

- 主観的な視野

自分が上司から厳しい注意を受けたとき、「自分の全人格が否定された」と感じてしまう。

- 客観的な視野:

上司は単に仕事の指摘をしているだけで、個人を攻撃しているわけではないと認識する。

この違いを生むのは「当事者としての感情」。

心の負担を軽減するためには、意識的に客観的な視野を取り入れることが役立つ。

しかし、視野が狭くなっている状態では「認知の歪み」が強まり客観的な判断が難しくなる。

視野が狭くなることで「認知の歪み」が生じ、その「認知の歪み」によってさらに視野が狭まる。

どうすれば、この負のループを断ち切ることができるだろうか?

コントロールできることに集中し、できないことは手放そう

日常生活の中で、私たちは多くの悩みやストレスを抱えている。

その多くは「自分ではコントロールできないもの」に心を消耗させているからだ。

人生には、自分の力ではどうにもならないことがたくさんある。

他人の言動、過去の出来事、未来の不安――。

それなのに、私たちは「どうにかしなければ」と考え、悩み、疲弊する。

心の負担を減らし前向きに生きるためには物事を次の2つに分けることが重要である。

自分にコントロールできないもの

私たちには、自分の外側の領域にあるものをコントロールすることはできない。

たとえば、次のようなことで悩んだ経験はないだろうか?

これらは、どんなに思い悩んでも自分の意思では変えられない。

気にしたところで他人の思いはわからないし、変わらない。

考えても考えなくても結果は変わらない。

「コントロールできないもの」に心を使えば使うほど、疲れやストレスがたまっていく。

自分にコントロールできるもの

自分にコントロール可能なのは、自分の内側の領域にあるもの。

つまり、自分の思考・感情の受け止め方・行動の選択である。

このように「自分の反応」には主導権がある。

他人や環境に左右され過ぎずに「自分にできること」に意識を向けよう。

「自分にできること」に意識を向ける3ステップ

「自分にできること」に意識を向けるために、すぐにできる実践方法を3つ紹介する。

- 出来事を「コントロールできるか?」で仕分けする

悩んだとき「これは自分で変えられることか?」と自問してみよう。

もし「変えられない」と気づけたら、それを手放す準備ができているということだ。

- 意識的に「自分の行動」に集中する

たとえば、面倒な人がいて「どうすればあの人を変えられるのか」と悩んでしまったとき。

相手の態度を変えさせる方法はない。

相手を気にせずに済む方法を考えた方が賢明だ。

- 書き出して可視化する

「悩みごと」を紙に書き出し、それぞれに「〇コントロール可能」「×コントロール不可能」とマークをつけていくと、頭の中が整理される。

感情を「厄介なもの」ではなく「信号」として受け止めよう

怒り、悲しみ、焦り、不安、嫉妬――。

こうしたネガティブな感情は、一見すると「厄介なもの」「なくしたいもの」に見えるかもしれない。

しかし、ネガティブな感情は「あなたの内側にある大切なニーズ」を教えてくれる大切な信号である。

ネガティブな感情は、基本的に警告信号の意味を持つ。

例

感情を正しく受け止めることで、人生はもっと楽になる。

感情との付き合い方

ネガティブな感情を抱く自分を否定してはいけない。

ネガティブな感情は、悪いものではない。

感情とうまく付き合っていくためには、感情の機能をよく理解し、日頃からの訓練が必要だ。

そのネガティブな感情が湧いた目的を考えよう。

適切な行動を取れば、ネガティブな感情が続くことはない。

重かった気持ちは自然と晴れるはずだ。

「認知の歪み」を手離す

日常で自分を責めたり、未来を悲観したりすることはないだろうか?

それは「認知の歪み」によるものかもしれない。

認知の歪み

「認知の歪み」とは、物事を極端に偏った視点で解釈してしまう思考のクセのこと。

認知の歪みの代表的な10パターンを以下に示す。

認知の歪みを修正する6ステップ

認知の歪みを捉え、修正していくためには、次のようなアプローチが有効だ。

- 認知の歪みに気づく

たとえば「私、絶対あの人に避けられてる」「いつも(絶対・必ず)失敗する」。

その考え方がもたらす感情(不安・怒り・落ち込み)を確認しよう。

いま自分がどんな歪みに陥っているかをつかむことが重要だ。

- 歪んだ思考を疑い、現実をテストする

「考えても変わらない」「証拠がない」を事実として確認する。

たとえば、他人の思いはそもそもわからない。

ミシガン大学の研究によれば「不安の8割は起こらない」。

歪んだ思考が現実なのか「本当にそうか?」と問い直してみよう。

たとえば「話しかけたら無視される」と思ったら実際に話しかけてみて反応を観察する。

- バランスの取れた見方へリフレーミング

リフレーミングとは、物事の捉え方を変えること。

事実を変えることはできなくても、事実の意味づけを変えることはできる。

そうすることで、心の辛さを和らげることができる。

たとえば、「失敗は悪いこと」は「挑戦の証、学びを得れば失敗ではない」と捉え直す。

- 行動を通じて思考を検証・強化する

行動すると「思っていたほど酷くない」「意外と乗り越えられた」ということがある。

そういった体験が認知の修正を加速させる。

- 感情をひと呼吸おいて受け止める(マインドフルネス的態度)

「焦る」「ムカつく」「不安になる」こと自体を否定しない。

感情をコントロールしようとしない。

まずは「今、自分はこう感じている」と受け止めることが重要。

- 持続的に取り組むための習慣化

ネガティブな思考パターンはクセとなり習慣となる。

習慣でできたものは、習慣で上書きすることができる。

感情と上手に付き合うためには日頃からの努力が必要だ。

おすすめの方法は、ジャーナリング。

認知のクセに気づき、意識的に見直すことで、思考のパターンは修正できる。

「頭の中のひとりごと」を言いかえる実践例

「頭の中のひとりごと」を言いかえる実践例を動画でわかりやすく紹介する。

まとめ・感想

本記事では「心が重くなるひとりごと」を「すっと軽くなるひとりごと」 に言いかえるために必要となる考え方やマインドについてまとめてみた。

これら本質さえ知っていれば、ネガティブな感情に悩まされることがなくなるわけではない。

ご存じのとおり、感情との上手な付き合い方は生易しいものではない。

その理由の1つとして、冒頭にあるとおり、私たちは問題に直面すると「考えの視野」が狭くなる。

問題の表面的なところばかりに意識が向いてしまう。

その結果、ネガティブ感情に上手に対応することが難しくなる。

そのため、知っていれば使えるというわけではない。

感情の機能をよく理解し、日頃からの訓練が必要だ。

しかしその負担は、本書『仕事で疲れた心がすっと軽くなる 「頭の中のひとりごと」言いかえ図鑑』があれば、かなり減らすことができる。

困った状況になったとき、本書で近い状況を探して読めば、自分の感情への向き合い方がわかる。

事あるごとに本書を頼りにしていけば「感情のコントロール術」が自然と身に付くことになると思う。

「心が重くなるひとりごと」を反復すれば、脳は重要な情報として認識し記憶が強化される。

嫌な記憶が定着すると、人生にさまざまな悪影響を及ぼす。

「感情のコントロール術」は、嫌な出来事への一時的な対処のためだけに役立つものではない。

嫌な記憶の定着を防ぎ、人生を楽しいものに変えてくれる。

AIの登場などの時代の移り変わりで廃れてしまうようなものではない一生使えるスキルとなる。

このスキルを獲得するために、本書をすぐに使えるように手元に置いておくことがおすすめ。

「考えの視野」が狭くなると、本を頼るという発想にもなり難いことがある。

最低限として「自分の外の領域」を頼る発想に至れるくらいの感情のコントロール術は必要だ。

本記事がそのための役に立てば幸いだ。