はじめに:「親の葬儀が心配」と感じる人へ

ある日、親の余命が限りがあることを宣告されることがあるかもしれない。

突然親に亡くなられることがあるかもしれない。

生きていれば、必ず訪れるのが死。

親を見送るというのは、人生の中でも特に大きな節目。

誰もが「うまくできるだろうか」と不安になる。

感情的な負担を減らし、冷静に対応できるようにするために事前にできる準備はたくさんある。

まずは、できることから始めよう。

書籍の基本情報

| タイトル | : | 親の葬儀とその後事典 : 葬儀法要・相続・手続きのすべて |

| 発行日 | : | 2008年9月30日 第1刷発行 2012年1月25日 第11刷発行 |

| 著者 | : | 黒澤計男, 溝口博敬 |

| 発行所 | : | 法研 |

| 詳細 | : | 親の葬儀とその後事典 : 葬儀法要・相続・手続きのすべて |

主要なポイント・学び

ここでは、何かを聞いたり調べたりする時間が惜しい「臨終~通夜・葬儀の準備」「通夜・葬儀」で喪主や遺族がすべきことをまとめています。

危篤を告げられたら

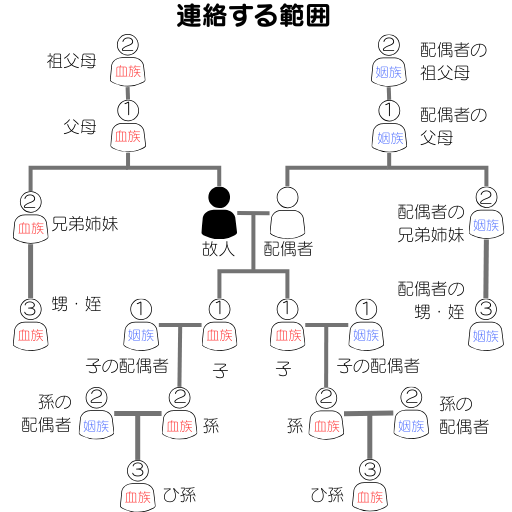

危篤になったら関係者に連絡する。

必要な連絡事項

電話連絡の例 [AI作成]

もしもし、○○さん。私、△△(あなたの名前)です。

父(母)の□□(親の名前)が、◯◯(病名)で容体が急変し、◯月◯日◯時に“危篤”と診断されました。

もし、ご都合がつくようでしたら、一度会っていただきたいと思いご連絡いたしました。

現在、◯◯市の××病院◯階◯◯号室に入院しています。

病院の電話番号は◯◯-◯◯◯◯-◯◯◯◯、私の携帯は◯◯-◯◯◯◯-◯◯◯◯です。

よろしくお願いいたします。

自宅療養中の場合の例 [AI作成]

もしもし、○○さん。私、△△(あなたの名前)です。

父(母)の□□(親の名前)が、◯◯(病名)で容体が急変し、◯月◯日◯時に“危篤”と診断されました。

もし、ご都合がつくようでしたら、一度会っていただきたいと思いご連絡いたしました。

今は自宅で療養しており、住所は◯◯市◯◯区◯◯町◯丁目◯番◯号、最寄り駅は◯◯駅です。

自宅の電話は◯◯-◯◯◯◯-◯◯◯◯、私の携帯は◯◯-◯◯◯◯-◯◯◯◯です。

よろしくお願いいたします。

故人名義の預貯金を引き出す

葬儀費用やお布施、心づけなどは死亡後すぐに必要になる。

支払いを遅らせるわけにはいかない。

対処方法

臨終を告げられたら

自宅で亡くなった場合の注意

臨終後の連絡

電話で親族や知人に連絡する。連絡先を次の2種類に分ける。

- すぐに来てほしい親族。

危篤を知らせた相手。早朝や深夜の電話も許される。

- 通夜や葬儀に来て欲しい知人。

葬儀の日程が決まってからで十分。住所録や年賀状を確認してリストを作っておく。

寺院等への連絡

[AI作成]

「菩提寺(ぼだいじ)」とは、先祖代々のお墓があり、葬儀や法要を執り行うために家族が関係を持っているお寺のこと。

菩提寺と似た言葉との違い

| 用語 | 意味 |

|---|---|

| 菩提寺 | 先祖代々のお墓があり、葬儀・法要を依頼するお寺 |

| 檀那寺 | 経済的支援(お布施など)を受けているお寺。お墓がない場合もある |

| 檀家 | 特定のお寺に属し、経済的支援をしている家族 |

退院するときの手続きやお礼

死亡届は提出前に必ずコピーを取る [AI作成]

コピーを取るベストなタイミング

- 死亡届の記入が完了した後、提出前

届出人が左側の死亡届欄に記入した後、提出前にコピーを取る。

- 葬儀社に提出代行を依頼する前

葬儀社に渡す前に「コピーを取っておきたい」と伝えれば、快く対応してくれることが多い。

コピーを忘れた場合

- 「死亡届記載事項証明書」を役所で申請することができる(1通350円程度)

- 「死亡診断書の再発行」を病院に依頼することも可能だが費用がかかる場合がある

(病院によって異なるが、1通5,000円~10,000円程度)

葬祭業者への連絡の例 [AI作成]

はじめまして。◯◯と申します。

父の◯◯が、今日◯時に◯◯病院で亡くなりました。

葬儀の相談をしたくてお電話しました。

現在、病院の霊安室に安置されています。

自宅に搬送をお願いしたいのですが、可能でしょうか?

私の連絡先は◯◯-◯◯◯◯-◯◯◯◯です。

搬送を担当した葬祭業者の安置所を一時的に借りることは可能。

次のように伝えるとスムーズ。

搬送だけお願いしたいのですが、葬儀社がまだ決まっていないため、そちらの安置所を一時的に使わせていただけますか?費用についても教えていただけると助かります。

事前に確認しておくと安心なこと [AI作成]

葬祭業者を選ぶ

いちばん信用性が高いのは口コミ。

地元で評判のよい業者を選べば間違いが少ない。

葬祭業者の種類

- 葬儀社

- 生協(生活協同組合)

- JA(農業協同組合)

- 自治体の葬儀

葬祭業者の選び方のポイント

安置と納棺する

葬儀社と打ち合わせる

葬儀社から聞かれる内容

聞かれなくても伝えること

葬祭業者に頼めること

- 管理と指導

- 作法の指導

- 葬送日程の管理など

- 準備や手配

- 安置の手伝い(ドライアイス・枕飾り。旅支度)

- 納棺儀式(棺手配)

- 遺影の引き伸ばし

- 火葬場の手配

- 供物・供花・花輪の手配

- 料理の手配

- 式場の設営

- 受付・祭壇・門前飾り

- 会葬礼状

- 死亡通知の作成・手配

- 返礼品の手配

- 香典返しの手配

- 貸し衣装・貸しふとんの手配

- 車両の手配

- 文房具の準備

- 骨壺の用意

- 看板・順路表示の用意・設置

- 事務、進行など

- 病院からの遺体の搬送

- 通夜・葬儀の司会進行

- 式次第の作成

- 役所への届出

- 火葬場の立ち合い

- 式場の片づけ

- 初七日法要の説明など

- いろいろな紹介事業

- 葬儀式場の紹介

- 寺院の紹介

- 仏壇・墓所の紹介・販売

- 遺品の整理サービス

- オプション(例)

- 湯灌(ゆかん)

- 式場でのナレーション

- 写真・ビデオ撮影

- 放映/放鳥

- 喪服の着つけ

- 楽器演奏

[AI作成]

「湯灌(ゆかん)」とは、故人の体を洗い清める大切な儀式。

コースの内容と料金を確認する

見積りをとる

葬儀費用

| 葬儀社に払う費用 | 基本料金(祭壇、お棺、管理進行の人件費など) オプション(生花、花輪、貸衣装、式場内外設備費など) |

|---|---|

| 宗教者、寺院などへの謝礼 | お布施(読経料、戒名料)、御車代、御膳料など |

| 飲食接待費・香典返し | 通夜ぶるまい、精進落とし、香典返しの費用など |

死亡届を出す

死亡・火葬・埋葬の書類手続き

- 「死亡診断書」を受け取る

- 医師から「死亡診断書」を受け取る。

- 「死亡届」は「死亡診断書」と1対になっている。

- 死亡を知った日から7日以内に「死亡届」を提出するという法律上の義務がある。

- 「死亡診断書」「死亡届」「死体火葬許可申請書」を提出する

- 家族が「死亡届」の空欄に故人の名前や本籍地などを書き込んで押印する。

- 「死亡届」「死亡診断書」「死体火葬許可交付申請書」と一緒に市区町村の窓口に提出する。

- 届出先は、故人の本籍地、届出人の住所地、または死亡場所のいずれかの市区町村の戸籍係。

- 365日(24時間)、受け付けてくれる。

- 葬祭業者が届出を代行してくれる場合も多い。

- 「死体火葬許可証」の交付

- 「死体火葬許可証交付申請書」を役所に提出すると、その場で「死体火葬許可証」が発行される。

- 「死体火葬許可証交付申請書」を役所に提出すると、その場で「死体火葬許可証」が発行される。

- 火葬場へ「死体火葬許可証」の提出

- 「死体火葬許可証」を提出する。

- 「死体火葬許可証」を提出する。

- 火葬場から「火葬済みの証明印」をもらう

- 「死体火葬許可証」に日時を記入、捺印して、火葬後に返却される。

- 「死体火葬許可証」に日時を記入、捺印して、火葬後に返却される。

- 「死体埋葬許可証」を受け取る

- 証明印の押された「死体火葬許可証」は、「死体埋葬許可証」になるので受け取る。

- 「死体埋葬許可証」は、納骨のときに必要になる。

- 「死体埋葬許可証」の再発行は認められないので大切に保管する。

- 「死体埋葬許可証」を墓地に提出

- 納骨の際、「死体埋葬許可証」を墓地管理者に提出する。

- 「死体埋葬許可証」は、5年間の保存が義務づけられている。

- 「死体埋葬許可証」の再発行は認められないので紛失しないように注意。

喪主、世話役を決める

喪主

[AI作成]

「弔問」とは故人の家を訪問して遺族にお悔やみの言葉を伝えること。

世話役

世話役代表

各係

- 会計係:香典管理・現金の管理

- 受付係:弔問客の対応(香典・供物・供花預かり、香典帳簿記入と管理)

- 返礼品係:会葬礼状、返礼品を渡す

- 携帯品係:携帯品預かり

- 進行(司会)係:司会進行、弔電の整理

- 駐車場係:駐車場への案内

- 道案内係:最寄り駅での案内と地図貼り

葬儀の日程と場所を決める

日程を決める

規模を決める

葬儀の形式を決める

形式には、次の2つがある。故人の遺志を尊重して決める。

- 宗教葬

- 無宗教葬

密葬、家族葬、直葬

- 密葬

近親者だけの葬儀。社葬や団葬など大規模な「本葬」を後日行うことを前提にしている。 - 家族葬

家族や親族、友人が個人にゆっくり別れをつげるための葬儀。

基本的に家族のみで通夜や葬儀式を行う。 - 直葬

病院から火葬場に直行する。

法律上死後24時間は火葬できないため、いったんは自宅か葬儀社の安置所に安置される。

戒名

心づけの用意

心づけを渡す相手一覧 [AI作成]

※ 地域や慣習によって異なる

| 相手 | 役割・関係性 | 渡すタイミング | 金額の目安(円) |

|---|---|---|---|

| 火葬場の係員 | 火葬炉の操作、案内など | 火葬前または終了後 | 3,000〜10,000円程度 |

| 霊柩車の運転手 | ご遺体の搬送 | 出発前または到着後 | 3,000〜5,000円程度 |

| マイクロバスの運転手 | 参列者の送迎 | 出発前または到着後 | 3,000〜5,000円程度 |

| 式場スタッフ(裏方) | 式場の設営・案内・清掃など | 式終了後 | 3,000〜5,000円程度 |

| 受付係(親族以外) | 香典の受け取り・記帳など | 式開始前 | 3,000〜5,000円程度 |

| 僧侶(お布施とは別) | 読経・戒名授与など | お布施に添えて渡す場合あり | お布施に含めるか別途渡す |

| 料理配膳係 | 精進料理などの配膳 | 食事の前後 | 1,000〜3,000円程度 |

| 遺体安置所・搬送業者 | ご遺体の安置・搬送 | 搬送時または安置後 | 3,000〜5,000円程度 |

返礼品、会葬礼状の準備

会葬返礼品

会葬礼状

通夜を進める

仏式の通夜の進行例

- 僧侶を迎える。僧侶を控室に案内後、喪主が進行や手順について打合せする。

- 受付開始。会葬礼状や返礼品を通夜後に渡す場合は、引換券を配っておく。

- 一同着席

- 僧侶入場・読経 僧侶入場・読経

- 焼香

- 法話

- 喪主あいさつ。僧侶の退場後、喪主は弔問客にあいさつ。

- 通夜ぶるまい。弔問客を通夜ぶるまいの席に案内する

通夜ぶるまいをする

通夜ぶるまいの前のあいさつ例(年配の参列者が多い場合) [AI作成]

本日はご多用のところ、◯◯の通夜にご参列いただき、心より御礼申し上げます。

ささやかではございますが、通夜ぶるまいの席を設けさせていただきました。

どうぞごゆっくりお過ごしいただき、故人との思い出を語り合っていただければ幸いです。

本日は誠にありがとうございました。

通夜ぶるまいの閉会のあいさつ例(年配の参列者が多い場合) [AI作成]

本日はご多用のところ、通夜および通夜ぶるまいにご参列いただき、心より御礼申し上げます。

明日の葬儀・告別式は、◯時より◯◯斎場にて執り行います。ご都合の許す限り、ご参列いただければ幸いです。

本日は誠にありがとうございました。どうぞお気をつけてお帰りください。

葬儀・告別式を進める(仏式の場合)

葬儀の流れ

- 喪主・遺族入場、着席

- 導師入場、着座

- 全員合掌

- 開式の辞(司会者)

- 読経

告別式

- 弔辞・弔電披露

- 読経

- 遺族・近親者の焼香

- 一般焼香

- お別れの儀(棺に献花など)

- 葬儀委員長謝辞

- 遺族代表あいさつ

- 導師退場

- 出棺

[AI作成]

「葬儀委員長」とは、社葬や町内葬儀などの大規模な葬儀で設けられる役職で、葬儀全体の進行や対外的な挨拶を担う人物。

喪主が遺族代表であるのに対し、葬儀委員長は会社や地域の代表として式を取り仕切る役割を果たす。

[AI作成]

「導師」とは本来、仏教の教えを説いて人々を導く役割を持つ僧侶のこと。

葬儀や法要の場では、儀式の中心となる僧侶を特別に「導師」と呼ぶ。

出棺

お別れの儀・出棺の流れ

- お別れの儀:祭壇前に集まって喪主から順に棺の中に生花を入れて最後のお別れをする。

- 釘打ち:棺のふたを閉め喪主から順に1人2回ずつ打つ。

- 出棺:男性の遺族・親族6人で棺を持ち、遺体の足の方を前にして運び出す。

- 会葬者への例:棺を霊柩車に乗せ、遺族は式場に背にして会葬者に向かって横に並ぶ。

- 出棺のあいさつ:喪主、もしくは遺族代表があいさつをする。

出棺のあいさつ

あいさつの中に必ず入れる内容と流れ

- 会葬のお礼

- 故人が生前おせわになったお礼

- 今後のお願いごと

- 締めのあいさつ

出棺時のあいさつの例 [AI作成]

本日はご多用のところ、故◯◯の葬儀・告別式にご会葬賜り、誠にありがとうございました。

皆さまのお見送りを受け、故人も安らかな気持ちで旅立つことができたことと存じます。

生前、故人は多くの方々に温かいご支援とご厚情をいただき、家族一同、心より感謝申し上げます。

今後とも、故人同様、私ども遺族にも変わらぬご厚誼を賜りますよう、お願い申し上げます。

簡単ではございますが、これをもちまして出棺のあいさつにかえさせていただきます。

火葬する

火葬・骨上げの例

- 「火葬許可証」を提出

- 火葬炉の前で最後のお別れをする

- 火葬

- 骨上げ

- 骨壺と「埋葬許可証」を受け取る

還骨法要を行う

家に戻ったら

還骨法要

初七日

精進落とし(精進料理でもてなす)

精進落とし・開会のあいさつの例(必須ではない) [AI作成]

本日は、通夜・葬儀にご参列いただき、誠にありがとうございました。

おかげさまで、無事に故◯◯を見送ることができました。

ささやかではございますが、精進落としの席をご用意いたしましたので、どうぞ故人を偲びながらごゆっくりお過ごしください。

精進落とし・閉会のあいさつの例 [AI作成]

皆さま、本日はご多忙の中、通夜・葬儀から精進落としまで、長時間にわたりお付き合いいただき、誠にありがとうございました。

おかげさまで、故◯◯の旅立ちを、心を込めて見送ることができました。

生前に賜りましたご厚情に、改めて深く感謝申し上げます。

本日の精進落としも、故人を偲ぶひとときとして、温かくお過ごしいただけたことと思います。

これをもちまして、本日のすべての儀式を終えさせていただきます。

どうぞお気をつけてお帰りください。

本日は誠にありがとうございました。

まとめ・感想

先日、兄が亡くなりました。

長い闘病生活の末のことでした。

遠方で暮らしているため、死に目に会えませんでした。

人生100年時代と言いますが、その半分も生きていません。

早すぎる死でした。

喪主は、兄の妻(義姉)が務めました。

義姉も喪主を務めるのは、人生ではじめてのことで大変だったと思います。

「その年齢でそんなこともわからないのか」

これは、義姉が親族から言われた言葉です。

また「○○○をしなければならない」と指摘を受けることもありました。

義姉から相談を受けましたが、私も前提となる知識がなく、わかりませんでした。

私の少ない経験上、聞いたこともないことでした。

インターネットで調べても答えを得ることはできず。

それが当然そうするべきことなのか、宗派による違いなのか、地域による違いなのか・・・。

結局、義姉は波風立たぬよう指摘されるがまま対応したようです。

「結婚式での失敗は笑って許せるが、葬式での失敗は絶対に許されない」

そのように言う人もいました。

今回、家族葬で執り行いました。

「葬儀社が色々教えてくれるので大丈夫」と言う人もいますし、私もそう考えていました。

しかし、葬儀社とのコミュニケーション不足等により、うまくいかないこともあります。

やはり、こちら側に知識がないことはトラブルのもとです。

兄が亡くなってしまったため、親の葬儀では私が喪主を務めることになります。

しかし、私はあまりに知らないことが多すぎます。

危機感が薄らぐ前に学ばなければと思い、使ったのが本書『親の葬儀とその後事典』です。

かなり昔に購入した本なのですが、積読していました。

古い本ですが、葬儀に関することは世の中で最も変化が少ないことの1つのはず。

おそらく問題ないと思います。

葬儀の流れがよくわかり、また、さくいんで知りたいことをすぐに調べることができます。

相続に関することなどは、もしかするとアップデートがあるかもしれません。

喪主がすべきことを知り、自分事として捉え考えると色々な疑問が湧いてきます。

自分の宗派や菩提寺など事前に確認できることはたくさんあります。

また、わからないことはAIに聞きながら補完しています。

AIがある時代で良かったです。

きっと、兄もAIが発展していくこれからの時代を見たかっただろうと思うと残念でなりません。

なにより家族と笑い合う時間を過ごしながら、子どもの成長をもっと見たかったと思います。

兄の魂が安らかに眠ることを心から願っています。